|

“德治”从大喇叭开始

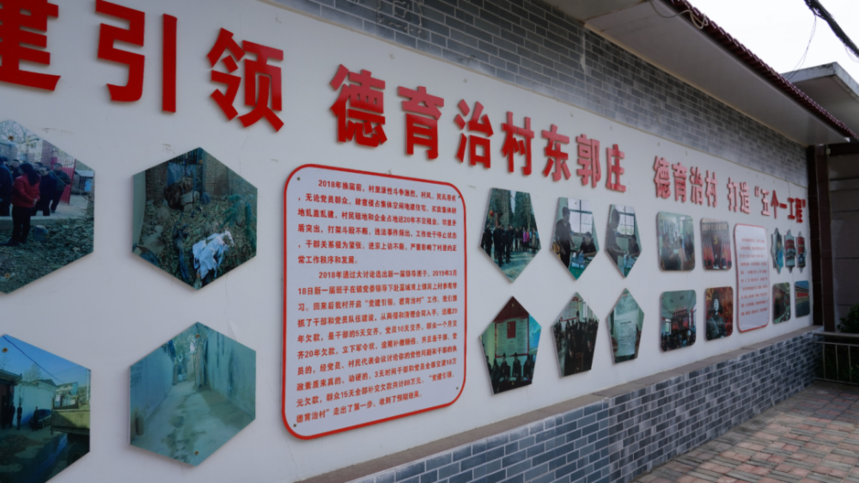

党的十九大报告在提出“实施乡村振兴战略”时强调,加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。基层治理体系在鹿泉的乡村到底是怎么运行的呢?今天我们走进鹿泉去看一看。从村口几十年的大喇叭再次繁忙起来,到90后农村大学生走上村里的公益平台,德治的模式有新有旧,相得益彰。 新内容 老载体的新功能 中午十二点左右,家家户户准备吃午饭,鹿泉东郭庄村口的大喇叭响了起来,大喇叭里定期广播的是近期的好人好事,也是“一个喇叭传正气”的内容。一个喇叭传正气、一册故事扬新风、一张红榜树先进、一朵红花赞英雄、一本书籍连乡情,“五个一”典型做法里,古老的大喇叭再次占了一席之地。 上世纪,“大喇叭”是农村一道独特的风景线,但是最近这些年,随着手机、网络的普及,农村“大喇叭”渐渐沉默了。那么,乡村治理为什么要让似乎正在被淘汰的“大喇叭”再次响起来?在农村搞道德建设,不能追求高大上,而要符合农村实际。在乡村熟人社会,传统道德与乡规民俗是根植于人们内心、约定俗成的普遍社会行为准则,拥有普遍的道德和舆论约束力,往往具有润物细无声的效果。平时村里老人多,有村民表示自己年纪大了,智能手机用的也不熟练,更习惯村里的大喇叭,大喇叭广播的时间则选择附近打工的村民中午回家做饭的时候。 新面孔老街道的新变化 “大喇叭”再次开始广播,但是怎样让大喇叭讲的让人听得进去并不容易,德治不能照本宣科,让人爱听是一门艺术。大喇叭讲的内容要让老百姓听得懂,听得进去,还要记在心里,落实到行动中,才能凝聚人心,进一步提升治理效能。人过留名,雁过留声。有些善举也许本人最初并不以为意,但村委会的大喇叭一广播,让村民对当事人再生敬意,其子孙也感觉脸上有光。长此以往,这些身边人、身边事,润物无声,汇聚涓涓细流,也使得民风淳朴、人心向善。 村民张秀刚说,此前,村民纷纷在自家门前圈地搭建临时煤池、鸡窝,互不相让,4米宽的巷子往往只剩下2米左右,过车都很困难。但是此次村里做了规划,大喇叭讲规划,党员带头、干部带头,道路两旁的临时建筑和垃圾一个月清理一空。 当天的广播员郄茹立则告诉记者,她是中午下班后义务来帮忙的,没有报酬。之前大喇叭最主要的功能是发布通知,广播员由上年纪的村医兼任,主要广播内容是村里的通知。而在大喇叭被赋予“德治”功能之后广播员也相应增加了一些年轻人,她们不仅“普通话”说的更好,也更善于讲好村里的好故事。 新方式 回乡青年的新舞台 山尹村镇位于鹿泉区南端,辖区内七个行政村,其中就包括东郭庄,户籍人口13000人,域内企业107家,其中10家规上企业,2020年财政收入1.36亿元,而东郭庄大大小小的企业加起来就有49家。 石家庄市华晓塑料制品有限公司女工韩会娇之前在外打工,为了婚后照顾老人和孩子更方便,她回到了镇上做财务,一个月4千的工资,比普工要多几百块。随着经济的发展,附近越来越多的年轻人开始回乡就业。 而近些年,伴随着经济发展,一开始利己主义、享乐主义也跟着逐渐出现,项目占地、邻里纠纷、干群关系等原因引发的矛盾不断增多。这也是在历史流变中,乡村社会在物质、经济、文化、价值观等方面面临着诸多变化带来的问题。不过,就像大学生贾晓华从上学的城市回到当地企业,带来的不仅有更多新进的技术,闲暇时间,他们还更积极的走上村里的公益舞台。这也意味着返乡青年更容易将优秀传统道德与现代新型公民道德融为一体,容易将法律信仰、法治观念、规则意识等法治精神融进乡村自治章程、村规民约,更容易接受融有法治精神内涵的道德规范。这让他们更加积极的走进大喇叭,在讲好乡村德治故事的同时,也成为故事里的主角。 大喇叭的播音员从老一代广播员,变成了新一代的年轻人,回乡青年同样作为年轻人,他们也走上了公益舞台,给乡村治理注入了新的活力。 (高丽红、王杰、任雨萌) |

农通响亮科技集团董事长李雪峰在大名县签约

农通响亮科技集团董事长李雪峰在大名县签约

农通响亮科技集团董事长李雪峰向有关领导介绍情况

农通响亮科技集团董事长李雪峰向有关领导介绍情况

农通响亮科技集团董事长李雪峰在井冈山签约仪式上

农通响亮科技集团董事长李雪峰在井冈山签约仪式上