|

听!彝乡彝音通过“大喇叭”响遍村寨11月11日,《人民日报》12版关注各地保障农村道路交通安全的措施。其中,峨山的“大喇叭”被作为一种典型进行介绍,今天就让我们一起走进彝家村寨,看看村里的“大喇叭”都说了些什么... 大巴格、水湾村、镜湖、永昌、云美、舍郎、甸头……在美丽的少数民族自治县—峨山的村寨里,每天清晨、傍晚都会响起温暖的声音“拖拉机、农用车只能拉货不能拉人,多拉快跑危害大...” 吴艳萍、王爱英、方捷、施兴旺、李玲...这些名字也许你不熟悉,相互间也可能不认识,但每天他们都会做同一件事,就是用“大喇叭”播放交通安全提示“走亲访友,婚丧嫁娶,酒后千万别开车...”特别是在村里办红白喜事时,一定要在大喇叭里吼两声才放心!

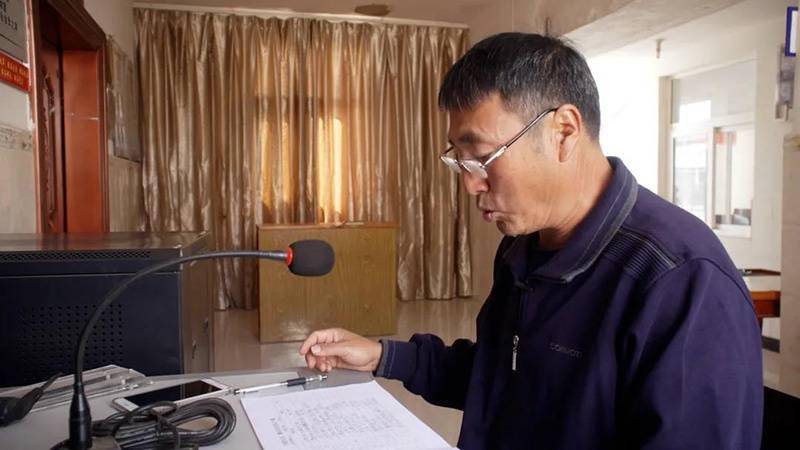

大寨村的广播员施洪旺告诉我们:我们平常通过乡村大喇叭,宣传交通安全知识,结合身边案例加强群众安全知识。村民们的交通安全意识有所提高,交通事故也减少了很多。无论在田里面还是家里面,村民们都听得见都很喜欢。

交警大队长马永祥说:结合峨山县彝族群众众多,山区面积大的特点,我们把平时发生的一些典型的交通事故,通过乡村大喇叭传播到各个乡镇、村委会,让所有彝族人民都听得到。通过以上措施,峨山农村地区的道路交通事故明显下降。今后也会继续播报,把乡村振兴与交通安全紧密结合起来,发出好声音,走好出行路! 在当地党委政府的大力支持下,峨山县公安局交警大队结合农村交通安全固本强基攻坚行动,坚持群众宣传视角,以农村“大喇叭”为切入口,进一步夯实农村道路交通管理,让老百姓平时听得进去、出行记得下来、时刻放在心上,事故预防效果明显。

转变思路 让声音走进村寨 过去,民警宣传大都靠走,奔波在各个村庄,靠发宣传单和面对面讲解来宣传交通法规,但村里的“一老一小”,有的看不懂,有的甚至听不懂汉语,着实很苦恼。自从“大喇叭”响了起来,在县公安局党委的统筹推动下,派出所全面参与道路交通管理,交警大队落实队领导包片,以乡镇(街道)村委会“大喇叭”为基础,向各个自然村覆盖,全面推动农村“大喇叭”交通安全宣传进村进寨,通过声音传播交通安全,成为目前每乡每户最有效、不可替代的宣传方式。

彝汉双语 让内容贴近群众 为了让群众听得懂,交警大队还特别邀请了彝族同胞录制了“彝语+汉语”音频,接地气,聚人气,并结合发生在身边的典型案例,让“大喇叭”内容更加贴近百姓、贴近生活、贴近实际。播报内容结合节庆假日出行、雨雾天气提示、危险路段等,实时更新内容,真正让“大喇叭”成为农民群众出行的安全锦囊,时刻伴随左右。

宣传劝导 让出行更加放心 健全强化“政府主导、部门联动、基层参与、齐抓共管”的工作机制,公安交警部门将劝导站与大喇叭相结合,在交通安全日常宣教基础上,在重要节点、重要路段、街天集市,集中警力开展宣传劝导,特别是对农村地区常见的摩托车、面包车超员,拖拉机农用车违法载人,人货混装等交通违法,加大劝导力度,从源头上消除交通安全隐患,预防和减少交通事故发生。

阵地前移 让宣教更加生动 为进一步强化“大喇叭”宣传成效,峨山交警大队组建了4个执法小分队,到各个乡镇开展“身边事身边人”交通安全警示行动。将典型事故案例制作成图文、视频资料,将交通违法的危害,不厌其烦,一遍又一遍的向群众进行宣传,使其从思想上认清交通违法,从行动上拒绝违法出行,自觉遵守交规,广大群众的交通安全意识明显提升。 目前,峨山县公安派出所、交警中队联合建立“峨山大喇叭宣传工作群”,日常推送宣传标语、音频、图片。8个乡镇街道、76个村委会、536个村民小组都响起了“大喇叭”。

现在,每天“大喇叭”宣传群可热闹了 推送安全出行提示,及时反馈信息 还在线解答村里的群众提问 切实在公安派出所、交警、宣传员、村民之间 搭建起了一道交通安全宣传桥 让彼此的心走得越来越近了,出行也越来越放心了… (玉溪交警) |

农通响亮科技集团董事长李雪峰在大名县签约

农通响亮科技集团董事长李雪峰在大名县签约

农通响亮科技集团董事长李雪峰向有关领导介绍情况

农通响亮科技集团董事长李雪峰向有关领导介绍情况

农通响亮科技集团董事长李雪峰在井冈山签约仪式上

农通响亮科技集团董事长李雪峰在井冈山签约仪式上